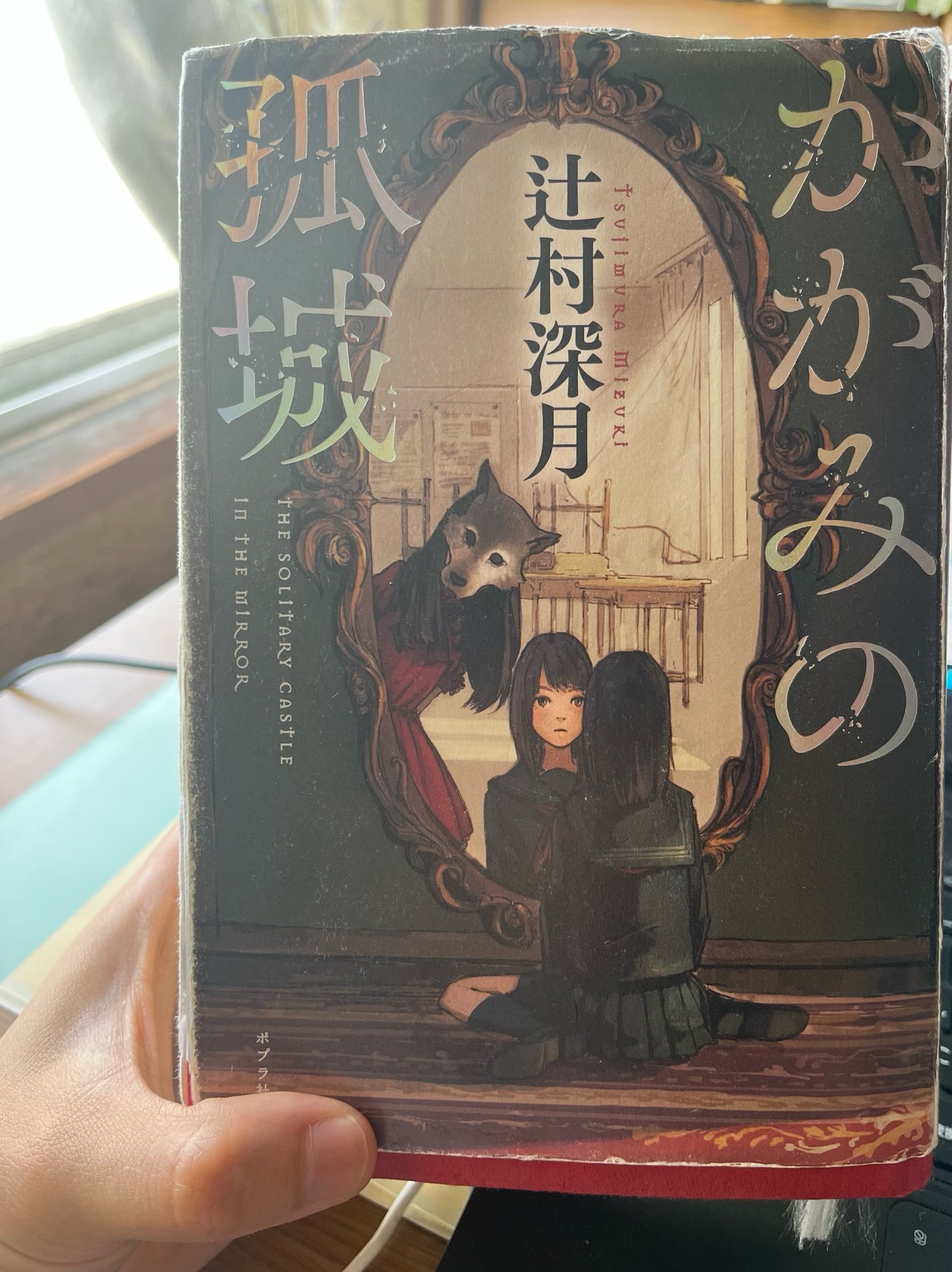

今回は辻村深月さんの『かがみの孤城』という本を読んだので書評を書いていきたいと思います。

2017年に刊行され、翌2018年には本屋大賞を受賞した1作。

舞台化・映画化・コミカライズされ知っている方、また読んだことがある方も多いのではないでしょうか?

私は現在一度読み終わったので、このブログを書いていますが、もう一度読んで確かめたい部分が多くあり、今すぐにでも読みたい気持ちで一杯です。

早くもう一回読みたい。500ページを超える作品だけど、そんなこと一切苦じゃない。そう思えるいい作品だと思います。

『かがみの孤城』あらすじ

主人公は中学1年生の”こころ”という少女。

学校での居場所を無くした彼女が、家で引きこもっていると、ある日、自室の鏡が光った。

おそるおそる鏡に触れると、鏡に吸い込まれ不思議な城に到着する。

そこには同じように鏡を通って、この不思議な世界にやってきた年の近い子供たちがいた。

目の前にはオオカミのお面を被りふんわりとしたドレスを着た同い年くらいの少女がいて、この城の奥にある「願いの部屋」に入るために城に隠された「願いの鍵」を探せ。

ただし鍵は1つしかない。見つけた1人はどんな願いでも叶えられる。

ただし、7人のうちの誰かの「願い」が叶った時、この城での記憶は失われる。という。

自身を”オオカミさま”と呼ばせ、”オオカミさま”は7人を”赤ずきんちゃん”と呼ぶ。

”こころ”を含めた7人は、なぜこの不思議な城に集められ鍵を探すことになったのか?

なぜこの7人なのか?

それらがすべてわかった時、この7人の胸の内はどう変わっているのか。

ページをめくる手が止まらないので、ぜひ手に取って読んでほしい1作です。

『かがみの孤城』感想・レビュー

読んでいく中で少し疑問に思う点や引っ掛かかる点、指先のささくれの様にちょっと気になっていたことがラスト150ページほどで全て解消される。伏線回収がきれいな作品だと思った。

序盤で各々が自己紹介した時の名前、たまに食い違う当たり前の認識に少しずつ違和感を覚えつつ、読み進めると、最後にはその全てに意味があり、まんまと辻村先生の手のひらの上で踊らされたのだと思いとても気持ちのいいものだった。

複雑な中学生の心模様

本作は”いじめ”が関係する。

主人公である”こころ”は比較的小規模でアットホームな小学校から大きな中学校に入って、慣れない人間関係と、人生で出会ったことの無いほど嫌なヤツと遭遇する事で不登校になる。

”こころ”は期待と不安で学校に行くが、その嫌なヤツに”いじめ”られるのだ。

嫌なヤツがまぁ~しっかり嫌なヤツに描かれていて痛快だし、担任の先生も湊かなえ先生の「告白」に出てきた岡田将生さん演じる寺田良輝みたいな先生で助けにならない。

小学校からの友達が少ないクラス。言わなくてもいい事や、傷つく言葉を平気で言う知らない同級生。

そして目に見えない権力が何故かそいつらの方に味方して、除け者にされる。

何もしていないのに、日陰を歩かされる様な理不尽さを覚える。

かく言う私も不登校とまではいかないが、配慮に欠ける言動を浴びて悩み苦しんだことがある。

・どうしてそんな誰も得しない事を平気で言うのか?

・なぜいじめられなきゃいけないのか?

この本を読んでいて、意味が分からなかったあの日々思い出し、胸が苦しくなった。

つまりそれだけ感情移入できた、ということでもあると思う。

調べていると

書評を書くにあたりWikipediaを軽く見ていたら、当初辻村先生は「かがみの城」というタイトルにしようと思っていたそう。

しかし、編集の方から「かがみの孤城」にしてはどうか?という提案でそうなったとの事。

「孤城」とは、1つだけ離れてポツンと立っている城。

という意味と

「孤城(落日)」で城が敵に囲まれ援軍も来ず孤立し、勢いが無く心細いさま。

という意味をもつ。つまりこれは

- 鏡を通って7人が謎のポツンと立っている孤城に誘われること。

- 7人それぞれが「学校」という大半の子供にとっては唯一の「社会」から逸脱し、孤立して心細い様子。

この2つのダブルミーニングになっているとわかった時、思わず「編集者さんスゲェ〜」と声が出ていた。

辻村先生は自身にいじめや不登校の経験はないが、学校を楽しいとも思っていなかったことが学校を舞台にした小説を書く原動力になったともおっしゃっていて、そのような経験が無いのにここまでリアルな心模様を描くのは素晴らしいと感動した。

できれば読んだ後に読んで頂きたい感想

ここから先は本作『かがみの孤城』を読んでいない方はネタバレを含みますので、本作を読んで頂くか、まとめまで飛んでいただく事をおすすめします。

・全体を通して

全体を通して、いくつかの謎を抱えつつも、読み進め、最後で色んな事実に彼らを通して気付いていく訳ですが、読んでいる私は伏線の回収の数々に息をのむような感覚でした。

普通なら、「はぁ~!」と感嘆の声を上げたり、スッキリするのが伏線回収というものだと思っていたので、「記憶を失う」という既に確定した先があることで「一体どうなっていくのか?」という気持ちになり、ページをめくり先を知りたい衝動と、これから待ち受ける悲しいであろう出来事を知りたくなくて、ずっとドキドキして読んでいました。

ラストも綺麗な終わり方で7人の感動と成長が見れて素晴らしいと思いました。

みなさんはどんな気持ちで読み進めていたのかとても気になります。教えてください。

・喜多嶋先生について

まず語りたい喜多嶋先生について。

意を決して学校に行くもみんなに会えなかった時、彼らはスクールの話をしていて

”こころ””マサムネ””フウカ””ウレシノ”の4人には「心の教室」があり、喜多嶋先生の印象について話していて、”スバル”と”アキ”の二人は会ったことが無いと言っていた場面。

その当時は「どうしてなんだろう?」とだけ思って読んでいたわけですが、まさかそれが後々の”アキ”だったなんて。

「そりゃ会ったことないはずだ!なるほど」と思いました。

病院で勤務している喜多嶋先生が心の教室に・・・という文を見た時に「はっ、もしや。。。」と思いましたが案の定。

そして実生と交流があったという意外性。みんなに再会していたんですね。

閉城とエピローグのこの二つの章で、”アキ”のことがぐっと好きになれました。

自分はもう一年留年するが、まわりは前に進んでいくという孤独感と疎外感を味わったことで、人生を諦めようとして門限を過ぎたのかと思いましたが、それだけでは無かったことが記憶を見てわかりましたね。

そこもミスリードだったとは。。。

”アキ”が”井上晶子”としての人生を諦めそうになった時、”こころ”が、みんなが繋いでくれたから、”喜多嶋晶子”になれたのだと思うと、とても感慨深いですよね。

・違和感と発覚

”こころ”がバツ印からみんなの記憶を見ている時、”スバル”はオキシドールで髪を脱色していた場面。

「なんでオキシドール?」と不思議に思っていると、ウォークマンがカセットであることが判明し、違和感の種が少しづつ大きくなっていました。

おまけに”アキ”が”晶子”と表記され、最近ではあまり見ない名前だなと思って読み進めていると、彼氏にポケベルで助けを求めている点が、違和感の種がもしかしてというワクワク感でどんどん大きくなっていきました。

おそらく読者に向けて、年がズレているということを段々と確信させるための仕掛けだったと思っていますが、それが後に”こころ”の口から語られたときに、違和感が一気にはじけて爽快感に繋がったのだと思っています。

・オオカミさま

”リオン”の過去を見て詳細が明らかになった姉の存在。

それぞれが7年差という年齢差の規則性を壊す14年の差。

皆さんはどの段階で”オオカミさま”に気づいたのでしょうか?

「7匹の子ヤギ」の絵本の読み聞かせをしている時でしょうか?

閉城の章で14年差とわかったときに「おやっ?もしや?」と思いましたが、どうでしたでしょうか。

”アキ”が助かってこれでハッピーエンドかと思いましたが、最後にもっと感動する出来事が待っていて心が一杯になりました。

最後に「善処する」と言った時は「あぁ、やっぱり弟に優しいいいお姉ちゃんなんだな」というのがにじみ出ている気がしました。

実生がこの物語を描き出したと考えてみると、とても素晴らしいお姉ちゃんだなと思いました。

映画になった時このシーンがどんな感じで描かれているのか気になって仕方ありません。

『かがみの孤城』まとめ

今回は『かがみの孤城』のあらすじ・感想・レビューでしたがいかがだったでしょうか?

自分の居場所は絶対にある。生きづらくても頑張って!大丈夫!と語りかけてくれるような、そんな作品だったように思えます。

何回読んでも確実に面白い作品だと思いますので、まだ読んだことが無いという方は、1度読んでみて欲しいなと思います。

また、読んだ方は感想を教えて頂ければ嬉しいなと思っております。

コメント